【最新版!】独身税?2026年4月スタート!「子ども・子育て支援金制度」 負担とメリットを徹底解説

目次

近年、日本の少子化対策は待ったなしの課題となっています。この喫緊の課題に対応するため、2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。

「社会保険料に上乗せされる」というニュースに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この新しい制度が、あなたの家計や生活にどのような影響をもたらすのか。制度の基本から、具体的な負担額の目安、そして私たちが受けられるメリットまで、わかりやすく解説します。

1 制度の基本:なぜ創設された?

子ども・子育て支援金制度は、「こども未来戦略」に掲げられた少子化対策を抜本的に強化するための特定財源を確保するために創設されました。

新しい「社会連帯」の仕組み

この制度の根底にあるのは、「社会連帯」の理念です。子どもや子育て世帯を、特定の層だけでなく全世代・全経済主体で支える新しい仕組みとして位置づけられています。

少子化対策が成功すれば、将来的に社会の担い手が増え、社会保障制度の持続可能性が高まります。つまり、子育て世帯だけでなく、独身の方や子育てを終えた方も含めた全世代が、間接的にその恩恵を受ける、という考え方に基づいています。

財源は「社会保険料」に上乗せ

支援金は、医療保険の保険料(健康保険、国民健康保険など)に上乗せされる形で、2026年度から徴収が開始されます。

- 開始時期: 2026年度(令和8年度)から

- 対象者 : 全ての医療保険加入者(現役世代だけでなく、高齢者を含む)

この財源は、2028年度までに段階的に約1兆円規模に引き上げられる見込みです。

2 気になる負担額は? 月々の目安をチェック

最も気になるのは、私たちがどれだけ負担が増えるのか、という点でしょう。

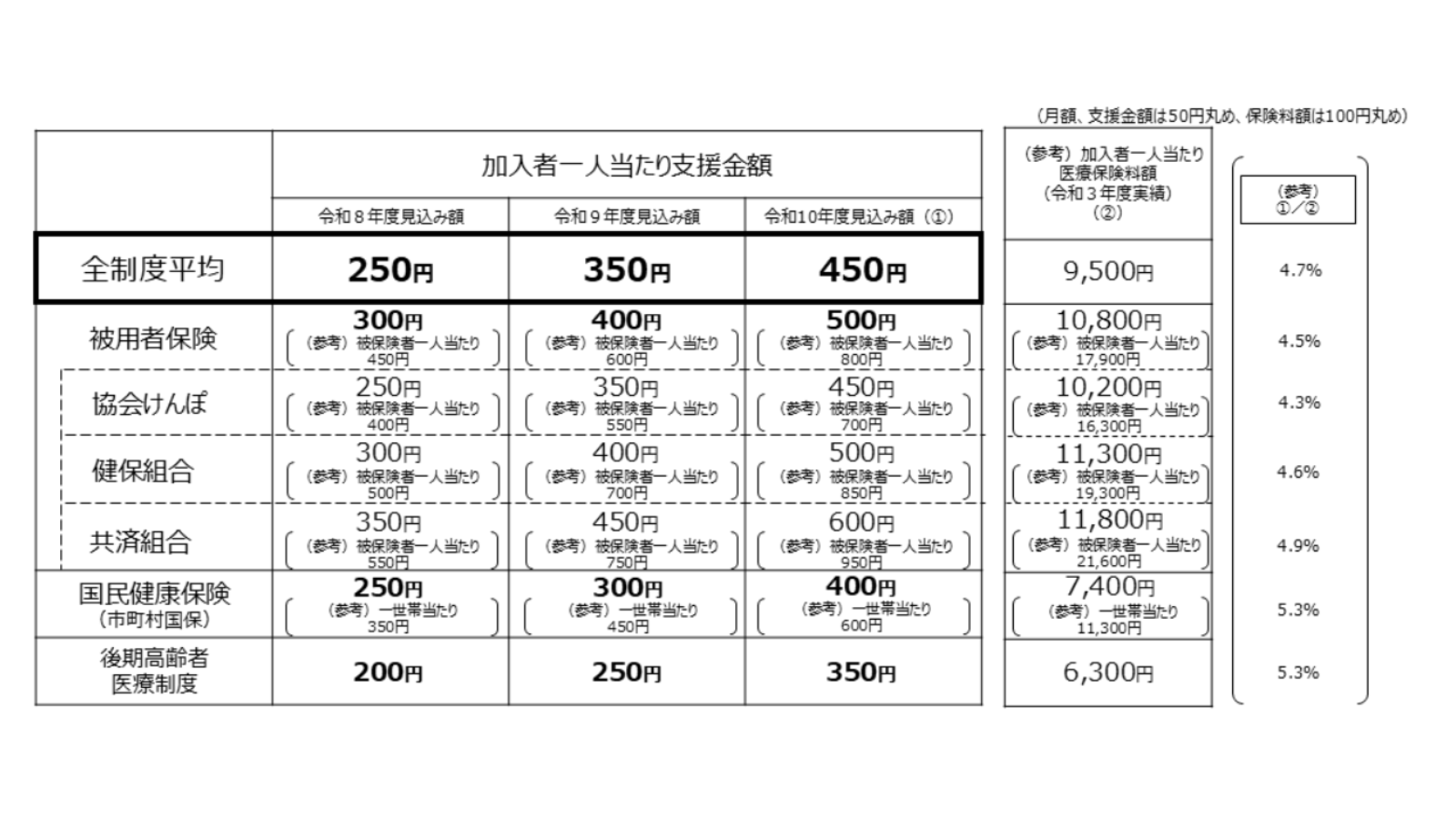

子ども家庭庁の試算によると、加入者一人あたりの平均月額負担額は、2028年度に約500円弱となる見込みです。

ただし、具体的な負担額は加入する医療保険の種類や年収によって異なります。

※被用者保険の場合、保険料は企業と従業員で折半されます。 ※国民健康保険では、18歳以下の均等割額が軽減される措置が講じられます。

「実質的な負担軽減」も考慮

政府は、この支援金制度の導入にあたり、「歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、支援金導入による社会保障負担率の上昇がこれを上回らないようにする」としています。

しかし、この「実質的な負担増はない」という主張に対しては、賃上げの程度や個人の状況によって実感が異なるとの意見もあり、今後の動向を注視する必要があります。

3 私たちが受けられる「支援」の中身とは?

徴収された支援金は、子育て世帯への給付やサービス拡充のために使われます。支援金が充てられる主な事業には、以下のようなものがあります。

【経済的支援の強化】

1.児童手当の抜本的拡充(2024年10月分から)

・所得制限を撤廃し、全ての子どもに支給。

・支給期間を高校生年代(18歳の誕生日後最初の3月31日)まで延長。

・第3子以降の支給額を月額3万円に増額。

・支払回数が年3回から年6回に変更。

2.妊婦のための支援給付(10万円相当)の制度化(2025年4月から)

・妊娠・出産時に合計10万円相当の経済的支援を伴走型の相談支援と一体的に実施。

【働き方・子育て環境の改善】

1.育児休業給付の拡充(2025年4月から)

・出生後の一定期間に両親が育休を取得した場合、手取りで10割相当の給付を実現。

・育児時短就業給付を創設し、2歳未満の子を持つ時短勤務者に賃金の10%を支給。

2.「こども誰でも通園制度」(仮称)の創設・給付化(2026年4月から給付化)

・保護者の就労要件を問わず、保育所などを月一定時間まで柔軟に利用できる仕組みを創設。

3.国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除(2026年10月から)

・自営業やフリーランスなどの方が、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除。

これらの拡充により、子ども一人あたり(高校生年代まで)の給付改善額は約146万円と試算されています。現行の児童手当と合わせると、合計約352万円の支援となる見込みです。

参考資料:子ども・子育て支援金制度について (資料の6Pに記載があります)

まとめ:制度の意義と今後の注目ポイント

子ども・子育て支援金制度は、少子化という国難を克服するため、全世代で子育てを支えるという理念のもとで創設されます。

・誰が払う?:全医療保険加入者(会社員、自営業、高齢者など)。

・いつから?:2026年度(令和8年度)から段階的に。

・何に使われる?:児童手当の拡充、育休支援、こども誰でも通園制度など、法律で定められた少子化対策のみ。

この制度によって得られる財源が、実際に子育て世帯への支援として効果的に機能し、少子化のトレンドを反転させられるかどうかが、今後の最大の注目点となります。

あなたの月々の負担増と、それによって得られる社会全体のメリットを理解し、この大きな変革を見守っていきましょう。

ほかにもオススメの記事はこちら