税理士試験の暗記はどのように行うべき?~記憶の仕組みを味方につけよう!~

目次

はじめに

税理士試験の学習で、誰もが一度は悩むのが「暗記」ではないでしょうか。筆者自身も非常に苦労をしました。

しかし、記憶については様々な事が分かっており、より効率的に記憶を定着させるための方法はある程度確立されています。

本記事では、暗記を“根性論”ではなく“技術”として捉え、科学的に効果的な学び方を考えてみます。

税理士試験で求められる「暗記力」とは

税理士試験では、特に税法科目と言われる科目を中心に記述形式の問題が出題されます。 そこでは回答の前提として条文が頭に入っていることが求められ、問題によっては条文をそのまま記述する事も求められます。

この条文の”暗記”こそが非常に時間と根気を要する作業であり、税理士試験で乗り越えるべき大きな壁の1つになっています。

また近年は事例形式の出題で、自身の考えを記載した後、根拠となる条文を記載するような形式も増えてきています。つまり条文をしっかりと頭に入れている事は大前提として、内容を理解しているということも求められています。

それではどのように暗記を進めていくのが良いのでしょうか?

インターネットで検索をすると非常に多くの情報が出回っているものの、意外と根性論的な形で暗記を進めていることも多いのではないかと思います(まさに私がそうでした・・)本記事では覚えることを科学的に整理して見ようと思います。少しでも暗記の方法に迷っている方の参考になれば幸いです!

科学的に考える「記憶の仕組み」

人の脳は覚えたことを忘れるようにできています。

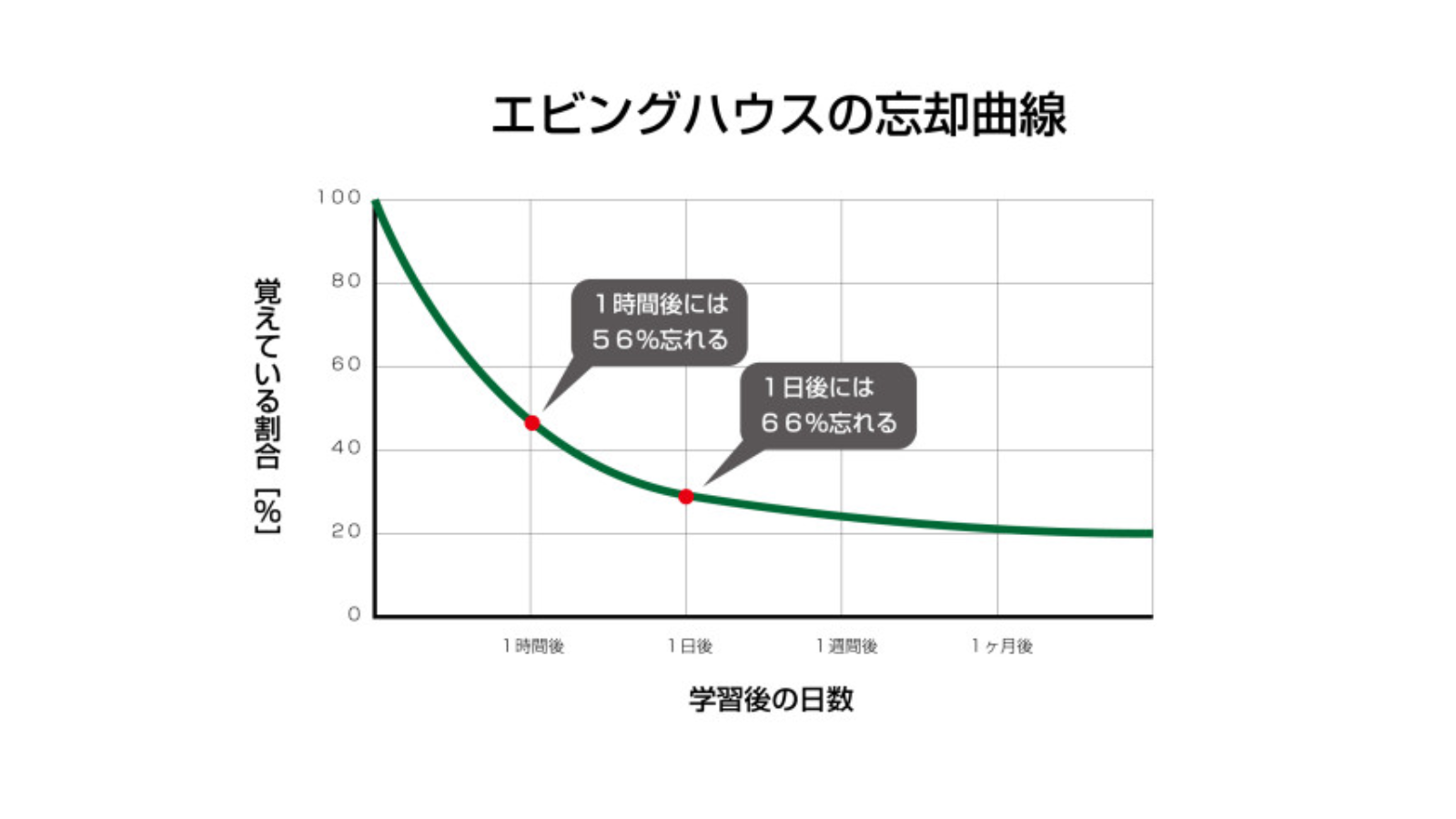

ドイツの心理学者エビングハウスが示した「忘却曲線」によると、人は学んだ内容の約70%を1日で忘れてしまうといわれています。これは何かを一度覚えたと思っても、それを忘れる事は避けられない、という事を示しています。

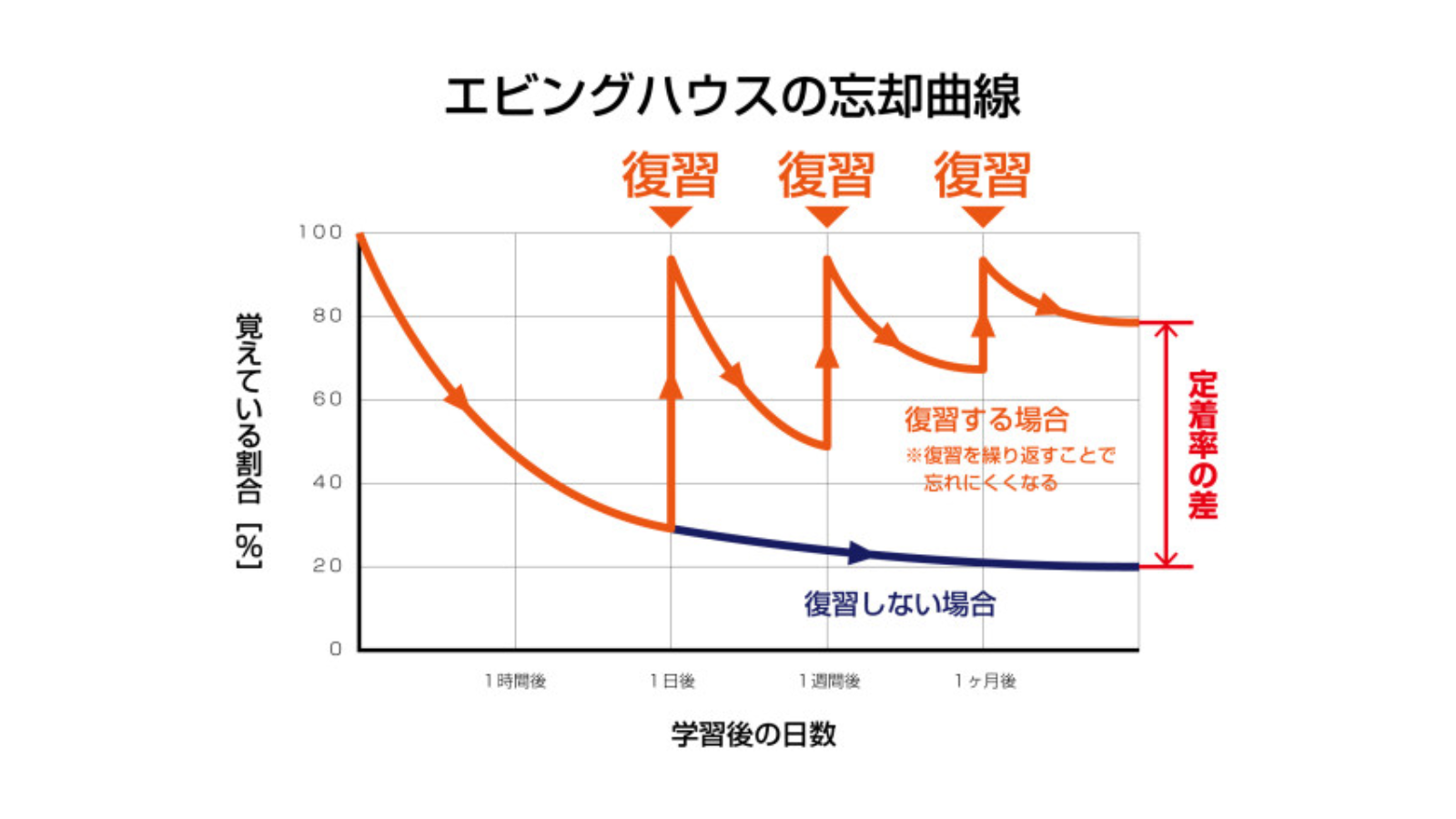

こうした事実を踏まえると、一度に長い時間を費やして大量の内容を覚え、その後復習をしない、というやり方はあまり効率的ではありません。そのうち約70%は1日で忘れてしまうからです。つまり、”忘れる”→”覚える”を繰り返すことが結局のところ最も効率的な方法です。

以下のように定期的な復習(再学習)を繰り返すことで記憶は少しずつ定着し、長期的な記憶に変えていく事ができます。

最適な再学習のタイミングは?

それではどのように再学習をするのが良いでしょうか?

忘却曲線の形を見て分かる通り、覚えた内容はその直後から急激に忘れていき、その後忘れ方は緩やかになります。また難解な項目についてはより早く忘れる傾向があることもわかっています。従ってある程度知識が定着するまでは、翌日等の短い間隔で意識的に再学習をする事が有効であるといえます。

また暗記内容が定着をしてきた場合、短期間で再学習をするのはかえって非効率です。ある研究では、記憶維持期間が最大になる学習間隔が存在し、学習間隔は短すぎても長すぎてもよくない事が示されています。例えば70日間の記憶保持期間の場合の最適な学習間隔は12日、350日間の記憶保持期間の場合には27日と報告されています。

税理士試験は年1回ですから、記憶保持期間は350日まで行かないまでも、比較的長期間の記憶保持が必要と言えます。ここまでを踏まえると、定着したと思われる項目も2~3週間程度を目安に再学習をするのが良さそうです。

なお忘却曲線(忘れるスピード)はその人個人の特性、学習対象の複雑さ、周辺知識などの様々な要因で変わり得るとされています。上記はあくまで参考程度に、自身の感覚を踏まえて一番良いと思うスケジュールを立てるようにして下さい。

余談ですが、上記の情報を踏まえて個人ごとに忘却曲線をモデル化し、学習戦略の最適化を図る研究も行われてるようです。記憶に関する研究の今後にも注目ですね!

再学習の方法は?

先ほどの内容にあった通り、記憶の定着には一度学んだ内容は忘れる→思い出すを繰り返す事が必要です。そしてその繰り返しの学習(再学習)の際には、「思い出す」という行為(アクティブリコールまたは能動的想起と言います)を意識する事が大切であるとされています。

例えば2024年に行われた研究ではフラッシュカードを使った方法やテスト形式の再学習や要約など、自身の記憶を頼りにアウトプットをする方法が効果的な戦略として報告されています。

税理士試験の学習に当てはめると、暗記マーカーを使った再学習、テキストを見ずに内容を要約する、あるいはそのまま書き出してみるというような方法が考えられそうです。一方で上記を踏まえると講義を聞き流す、テキストを読む、という学習は記憶の定着という点ではあまり効率が高くないといえるでしょう。

また、この方法は前述の学習間隔の最適化と組み合わせる事で記憶の定着効果がさらに高まると言われています。

理解は暗記を助ける? ~理解と記憶定着の相関~

次に、内容の理解が記憶の定着にどのように働くかについて解説します。

ある研究では、ある内容の背景情報を与えられた方がその内容のアウトプットの成績が向上したと報告されています。これは学習内容を理解をすることが記憶の定着を助けていると捉えることができ、これは一般的な感覚としても違和感は無いのではないでしょうか。

また具体的には、文字だけでなく、図表・チャート・色分けなどを組み合わせることで、記憶の定着率が高まるという研究結果や、学習内容の「要約」が理解を促進し、定着にいい影響を与えるという報告もされています。

税理士試験において暗記をする内容はテキストベースになりますが、その条文の趣旨・背景まで理解すること、時には図表や色を用いての整理や、自分なりの要約なども取り入れることも効果的であるといえるでしょう。

効果的な暗記法を実践するためのヒント

以上を踏まえ、暗記を行う際のポイントをまとめます。

① インプットの工夫

ただテキストを読むだけでは、記憶に残りません。

「なぜこの規定があるのか」「他の税法とどう違うのか」を考えながら読むことで、記憶の“つながり”ができます。また図表を用いた理解や自分の言葉で内容を要約するのも効果的な手段です。

新しい内容を理解してインプットするのは時間もかかりますし大変ですが、このプロセスを大切にすることで後の記憶の定着がより効率的になると考えられます。

② アウトプットで定着させる

覚えた内容は、必ず「思い出す」作業で定着させます。

暗記シートを使って思い出しながら口に出す、紙に書いてみる、タイピングをする等方法は色々ありますが、 重要なのは能動的に思い出すことです。

はじめのうちは内容のほとんどを忘れてしまうかもしれませんし、回数を重ねても完璧にはならないと思います。ただ人間の脳は忘れるようにできているので、気落ちをする必要はありません。根気よく思い出す作業を繰り返していきましょう。

③ 間隔を意識して再学習を行う

再学習に際しては、その定着度に応じて適切な学習間隔を設ける事が大切です。税理士試験の学習項目は非常に多いため、闇雲に再学習をしていてもかえって非効率になることもあるかもしれません。項目ごとの再学習の時間は短くとも、間隔をしっかり管理して再学習をする事が大切です。

ぜひ自身が学習をした日付や再学習の間隔をしっかりと管理し、計画的に学習を行うことで暗記の効率は最大化することを意識してみると良いでしょう。

まとめ:暗記を「努力」から「技術」に変える

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

脳は学んだことを忘れるようにできていますが、忘れにくくする方法もまた確立されています。

結局根気が必要な作業であることは変わりませんが、今回解説をしたような内容を意識するだけでも効率は大きく上がるのではないかと思います。

私自身闇雲に暗記をしようとして大変苦労した過去があり、反省も込めてこうした記事を書かせていただきました。少しでも読んでくださった方の参考になれば幸いです。

税理士の転職なら「ユアキャリア」

会計業界専門の求人サイト『ユアキャリア』では、税理士試験勉強中の方にぴったりの『残業少なめ』『資格取得支援制度あり』の求人が豊富に揃っています。

【ユアキャリアSNS】是非フォローを!

Twitter:https://twitter.com/urcareer_job

Instagram:https://www.instagram.com/urcareer_job/